Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprapto: Kejujuran Itu Menakutkan

SEORANG seniman besar Indonesia yang populer dengan julukan pelukis si “mata hitam” memiliki dalil yang menarik. Kata si “mata hitam”, Jeihan Sukmantoro, “Moyang etika dan estetika adalah kejujuran.”

Saya mengamini dalil tersebut. Saya yakin, dalil Jeihan itu pula dasar proses kreatif seniman, termasuk Jeihan sendiri dan Yos Suprapto sebagai pelukis.

Kejujuran akan memancarkan kebaikan dan keindahan. Kejujuran bukan sekadar keterbukaan inderawi dan akal pikiran, melainkan sekaligus pertimbangan hati nurani (budi) manusia. Di situlah, saya kira, titik temu antara kebaikan dan keindahan, antara etika dan estetika.

Karena itu, kejujuran merupakan sumber peradaban. Kejujuran pula yang melahirkan sejarah kepahlawanan.

Baca juga:

Kejujuranlah yang membangkitkan semangat perlawanan di mana pun dan kapan pun setiap terjadi ketidakadilan sosial dan pengingkaran terhadap harkat martabat manusia.

Dan, seniman hanyalah saksi di antara saksi-saksi lain tentang kehidupan. Seniman bersaksi melalui karya seninya. Setiap karya yang diciptakannya adalah pribadinya, kejujurannya.

Namun, ternyata tak setiap orang di setiap saat berani melihat dan mendengar kejujuran. Kejujuran itu menakutkan bagi sebagian orang.

Maka, atas nama kepentingan tertentu, kejujuran disembunyikan. Kejujuran dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan tersebut.

Kehendak menyembunyikan kejujuran itulah yang membatalkan pameran tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia beberapa hari lalu, tepatnya Jumat, 19 Desember 2024.

Dua catatan

Dari pemberitaan media massa maupun media sosial, saya mencatat dua hal. Sudut pandang pihak Galeri Nasional dan sudut pandang Yos selaku pencipta karya.

Pertama, pembatalan itu menurut pihak Galeri Nasional disebabkan beberapa karya seniman asal Yogyakarta itu tidak bisa dipajang dan harus diturunkan berdasarkan penilaian kurator.

Kurator menilai, beberapa lukisan tersebut dianggap tak sesuai tema “Kebangkitan: Tanah untuk Swasembada Pangan”. Lukisan terlalu vulgar, sekadar ekspresi kemarahan, semacam pendangkalan metafor yang menjadi kekuatan karya seni.

Baca juga:

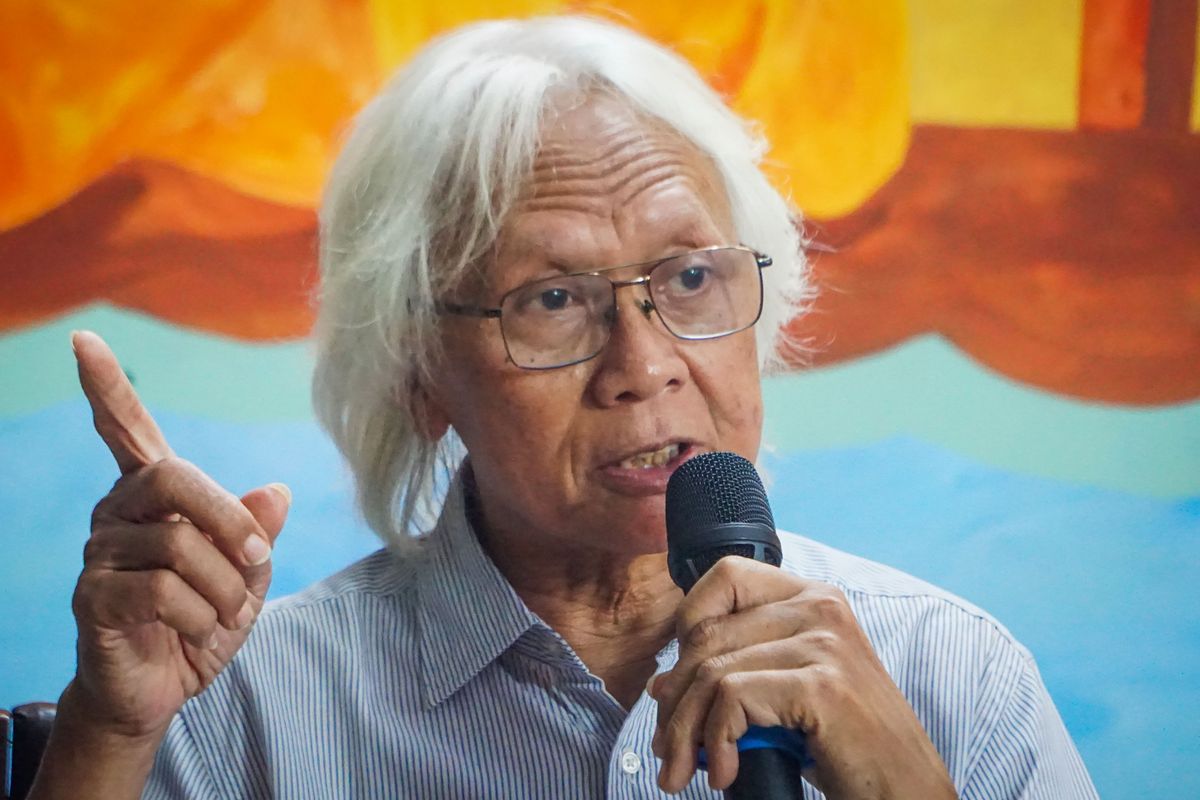

Penilaian kurator itu diamini Kementerian Kebudayaan. Bahkan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak istilah “bredel”. Kata Pak Menteri, bukan “bredel”, tapi “penundaan”.

Saya heran Pak Menteri menerima tafsir kurator begitu saja. Terkesan sekadar pejabat birokrasi, bukan Menteri Kebudayaan dengan pemahaman yang baik tentang kebudayaan. Padahal, Fadli Zon sosok yang mumpuni di bidang kebudayaan.

Presiden Prabowo sangat tepat menugaskan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan. Bukan lantaran kegemarannya mengoleksi benda-benda budaya, Fadli Zon didukung kemampuan akademik bidang kebudayaan. Teori-teori penafsiran tentu tak asing bagi Fadli Zon.

Saya tak percaya Pak Menteri memaknai lukisan Yos berjudul “Konoha II” langsung menilai “vulgar”, sehingga tak pantas dipamerkan. Pun para pengunjung galeri. Mereka bukan golongan awam yang memaknai lukisan sebatas tangkapan indera mata.

Tampaknya ada yang disembunyikan oleh Fadli Zon sebagai orang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan kebudayaan Indonesia.

Apa itu? Tak lain tafsirnya sendiri, kejujuran Fadli sendiri. Rupanya Pak Menteri masih juga fobia terhadap kejujuran.

Pak Menteri juga terkesan meniru politik eufemisme Orde Baru. Menolak kata “bredel” dan menggantinya dengan “penundaan”.

Padahal, kedua kata menunjuk realitas yang sama. Nyatanya pameran batal tanpa kejelasan tindaklanjut. Bahkan, kedua pihak menggelar konferensi pers yang membuat peristiwa tersebut viral.